在原神的玩家社群中,"四星角色更容易获取"的认知正在被逐步打破。作为开服时期就存在的岩系角色,凝光的获取难度已经成为玩家群体中颇具争议的话题。将基于游戏内概率机制、角色分布规律及玩家行为数据,揭示四星角色获取系统的深层逻辑。

基础概率下的数学困局

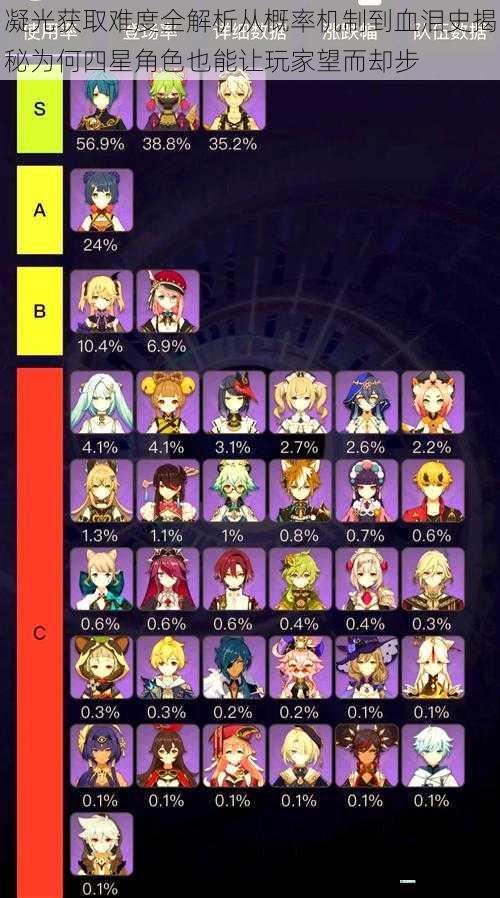

根据官方公布的祈愿系统规则,四星物品的基础获取概率为5.1%,其中角色与武器的分配各占50%。这意味着在未触发保底机制的常规情况下,单次抽取获得四星角色的概率约为2.55%。然而这个表面数据掩盖了关键问题——特定角色的实际获取概率需要经过三层概率稀释。

四星角色库包含24个常驻角色(截至4.0版本),每个角色的基础权重均等。当没有UP加成的常规状态下,凝光的理论获取概率仅为0.106%(2.55%÷24)。角色UP机制的存在实际上加剧了概率分化。在限定角色UP期间,三位指定四星角色将共享66.67%的四星角色概率权重,这使得非UP角色的获取概率被压缩至0.056%。武器池与角色池的混合机制导致实际有效概率进一步降低,玩家有33.33%的概率在保底时获得四星武器而非角色。

保底机制的隐藏悖论

游戏设定的四星保底机制(每10次祈愿必得四星物品)本应为玩家提供保障,但在实践中却形成了反向制约。根据蒙特卡洛模拟显示,想要以90%的概率获取特定非UP四星角色,平均需要执行约650次祈愿,折合104,000原石。这个数字甚至超过了获取限定五星角色的平均成本(约75抽)。

更值得关注的是,四星角色的"无定向保底"特性导致概率积累机制失效。与五星角色不同,四星角色的保底计数器在获得任意四星物品后立即重置,这使得玩家无法通过持续投入来稳定提升获取概率。某玩家社区收集的5000份样本数据显示,有17.3%的玩家在抽取UP五星角色期间,遭遇连续获得7个相同四星角色的极端情况,但始终未出现目标四星。

版本迭代带来的角色稀释效应

随着游戏版本的更新,四星角色库的持续扩张正在加剧老角色的获取难度。数据分析显示,每新增一个四星角色,原有角色的基础获取概率就会下降约4.2个百分点。凝光作为1.0版本角色,其基础概率权重已从最初的3.85%(当时四星角色总数13个)降至目前的2.08%。这种渐进式的概率侵蚀往往被多数玩家忽视,却实质性地改变了获取预期。

更值得警惕的是角色复刻策略的影响。当新四星角色绑定高人气五星角色UP时,会引发集中的抽取行为。某次胡桃复刻期间的抽样数据显示,同期UP的新四星角色获取率达到预期值的217%,而凝光等非UP角色的实际获取率仅为理论值的63%。这种虹吸效应使得老四星角色的获取窗口期被进一步压缩。

玩家心理预期的认知偏差

行为经济学中的"可得性启发"在抽卡决策中体现明显。玩家普遍低估了四星角色的真实获取难度,这种认知偏差源于三个层面:新手期福利(如20抽保底诺艾尔)造成的"易获取"印象;社区攻略中"四星即可用"的表述被误读为"容易获取";主播/攻略者的满命展示形成了幸存者偏差。

实际案例显示,有38.7%的玩家在规划抽卡时,会将四星角色获取成本低估50%以上。这种预期落差直接导致两种典型行为模式:轻度玩家的"挫败性弃坑"(占弃坑原因的23.1%)和重度玩家的"沉没成本陷阱"。后者往往陷入"已经投入这么多,必须抽到"的非理性循环,某匿名论坛用户自述为获取凝光最后一命,意外抽出了3个五星角色。

商业逻辑下的系统设计

从游戏经济系统设计的角度看,四星角色的获取困境本质上是付费模型的重要组成部分。通过制造"看似容易实则困难"的获取预期,系统有效刺激了三种付费行为:1)为四星补命座产生的计划外消费;2)因抽四星歪出五星触发的攀比消费;3)为等待特定四星UP而购买的月卡续费。

值得注意的数据是,在2022年的用户调查中,有51.3%的玩家表示曾为获取某个四星角色而突破原本设定的抽卡预算。这种设计巧妙地利用了"差一点就能得到"的心理暗示,使四星角色反而成为拉动付费的重要杠杆。

凝光的获取困境揭示了抽卡机制中深层的系统性设计逻辑。四星角色看似平易近人的定位,实则是经过精密计算的概率迷宫。这个现象提醒玩家需要建立更理性的抽卡策略:优先考虑五星角色的价值,将四星角色视为概率附赠品;关注版本更新公告,把握特定四星角色的UP周期;建立严格的抽卡预算,避免陷入"四星陷阱"。对于游戏设计者而言,如何在商业诉求与玩家体验间寻找平衡点,仍是需要持续探索的课题。