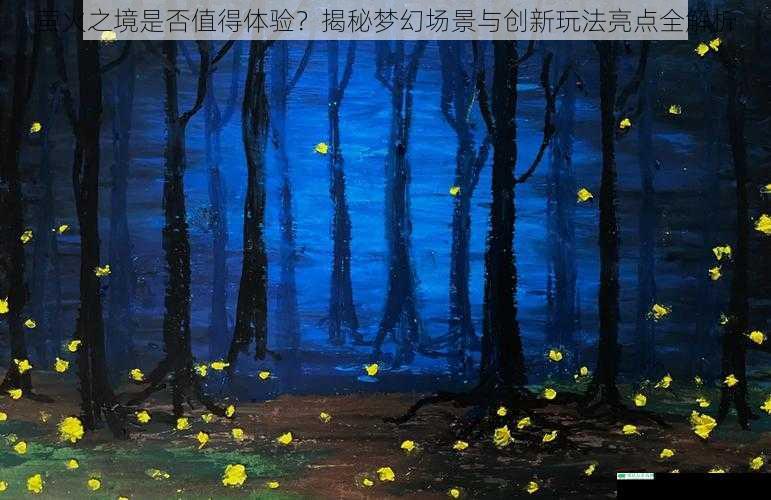

在近年涌现的开放世界游戏中,萤火之境以其独特的生态美学与创新机制,成为玩家社区热议的焦点。这款由国内团队自主研发的幻想题材作品,通过重构游戏世界的底层逻辑,不仅打造出令人屏息的视觉奇观,更在玩法层面实现多重突破。将从场景构建、核心玩法、社交生态三个维度,深度解析这款作品的革新价值。

颠覆想象的视觉体系:动态生态的极致呈现

萤火之境的场景设计打破了传统开放世界的地图拼接模式,转而构建起一个具有生命律动的有机世界。游戏中的「萤光森林」并非静态布景,而是通过实时演算的粒子系统与动态光影,创造出生生不息的能量循环。当夜幕降临时,数以亿计的荧光孢子随风飘散,与玩家操控的「灵能核心」产生物理互动,形成可触达的能量轨迹。

更令人惊艳的是其「生态共振」系统。每个区域的植被、生物群落都与环境参数深度绑定:玩家在沼泽地带释放火焰技能时,不仅会引发水体蒸腾形成晨雾,更会刺激周边蕨类植物进入防御状态,展开叶片形成天然屏障。这种多层次的生态反馈机制,使得每次环境互动都充满未知的探索乐趣。

重构玩法逻辑的三大创新支点

1. 共生型成长体系

游戏摒弃传统等级制度,独创「生态亲和度」作为核心参数。玩家通过与特定物种建立共生关系解锁能力:驯化巨型甲虫可获得滑翔能力,培育发光苔藓则能增强夜视范围。这种非线性成长路径要求玩家深度参与生态维护,每一次能力获取都伴随着对自然系统的理解深化。

2. 非对称对抗模式

在PvP玩法中引入「生态位争夺」机制。不同阵营玩家可转化为「守护者」「掠食者」「调和者」三类生态角色,各自掌握独特的规则权限。守护者能召唤古树结界改变地形,掠食者具备拟态伪装能力,而调和者可通过修复生态创伤获得中立生物支援。这种多维度的对抗体系,彻底改变了传统MMO的职业平衡框架。

3. 开放式任务生态

任务系统采用「环境叙事+玩家共创」模式。某个区域的污染事件可能由其他玩家的工业行为触发,而解决方式不设固定剧本——玩家可选择净化水源、猎杀变异体或建立生态隔离区。每个决策都将永久影响服务器生态数据,形成独特的平行世界线。

重构社交维度的沉浸式体验

游戏中的社交系统突破传统好友/公会架构,构建起「生态部落」自治体系。玩家聚集地的发展方向由环境承载力决定:在雨林区建立的村落必须维持碳氧平衡,沙漠营地则需要集体维护水源净化装置。这种机制倒逼玩家形成真正的协作关系,物资交易、技能传授等行为都被纳入生态循环的计量系统。

更值得关注的是「文明演进」玩法。当服务器整体生态指数达到阈值时,将解锁远古文明遗迹,触发全服协作的考古解谜事件。这种将个体行为与宏观世界演进绑定的设计,创造出前所未有的集体沉浸感。

技术力支撑的艺术表达

支撑这些创新的,是游戏研发团队自主研发的「EcoSynth 2.0」引擎。该引擎通过机器学习算法,实现了千万级植被单位的独立物理演算,使得风吹草动的幅度都与真实流体力学相符。在光影表现层面,采用光谱分解技术,让不同波长的光线在液态水晶、生物荧光体等材质上呈现差异化折射效果。

音效设计同样贯彻生态理念,开发组历时两年采集数百种昆虫鸣叫、地脉震动等自然声源,构建起三维空间音频数据库。当玩家深入地下溶洞时,音场会随洞穴结构实时变化,形成真正的声学沉浸。

争议与突破:重新定义游戏边界

尽管萤火之境在Steam平台收获88%好评率,其颠覆性设计也引发部分争议。有玩家质疑初期学习成本过高,生态系统的复杂反馈机制需要20小时以上才能完全掌握。开发团队对此保持开放态度,通过动态难度调节系统,为不同取向的玩家提供「探索者」「守护者」等多重成长加速通道。

从行业视角观察,这款作品的价值在于其证明了「玩法机制与艺术表达的高度融合可能性」。当大多数开放世界还在堆砌地图面积时,萤火之境选择纵深挖掘环境交互的潜力,将生态系统的脆弱性与恢弘感转化为核心玩法驱动力。这种以「世界本身作为主角」的设计哲学,或许正预示着次世代游戏的发展方向。

萤火之境绝非传统意义上的「观光模拟器」,它要求玩家以生态参与者的身份重新思考自身与虚拟世界的关系。对于那些厌倦任务清单、渴望在游戏中感受生命律动的玩家,这款作品提供了近乎哲学层面的体验革新。当你的每一步足迹都真实改变着某个数字生命的存续,这种深度的世界联结,或许正是未来虚拟体验的终极形态。