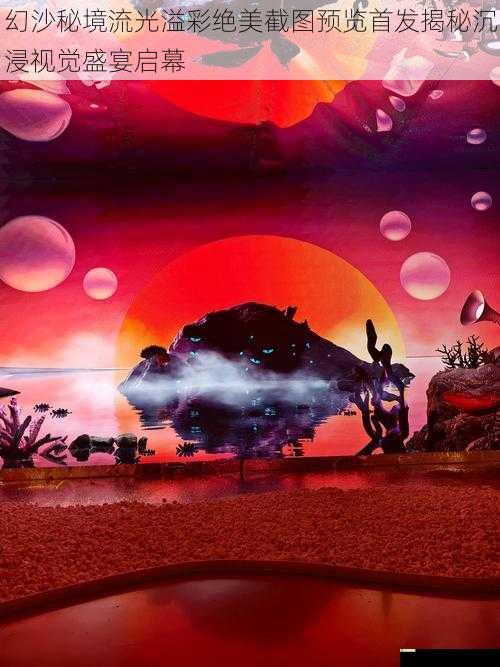

在数字技术飞速发展的当下,"幻沙秘境"项目的首次公开截图预览,以颠覆性的视觉语言重新定义了沉浸式体验的边界。这个由全球顶尖数字艺术家与工程师团队耗时三年打造的虚拟空间,通过流光溢彩的光影重构、粒子动态的物理模拟以及多维叙事场景的融合,不仅展现了数字艺术的可能性,更揭示了下一代虚拟空间设计的技术演进方向。

动态渲染技术:构建流动的沙之宇宙

幻沙秘境"的核心突破在于自主研发的"QuantumSand 2.0"引擎,该技术将传统粒子系统的精度提升了两个数量级。每粒虚拟沙尘直径控制在0.05毫米级,支持实时动态的光线折射计算。通过量子化渲染管线,系统能在单帧画面中处理超过80亿次的光线追踪运算,使得沙粒在运动状态下仍能保持精确的镜面反射与漫反射效果。这种技术突破让沙漠景观摆脱了静态贴图的限制——当虚拟风暴席卷时,沙丘表面的波纹会随着风向实时改变折射角度,形成如液态金属般的光泽流动。

项目团队特别优化了光谱分离算法,使沙粒在不同光照条件下呈现差异化的色彩表现。晨光中的沙丘会析出玫瑰金的光晕,正午阳光则将其转化为白金质感的耀斑,而月光下的沙海则泛着冷调的钴蓝荧光。这种动态色彩管理系统参考了NASA火星探测器的光谱分析数据,通过机器学习模型实现了自然界中不存在的超现实色彩组合。

空间叙事结构:超越三维的感知拓展

秘境的空间架构打破了传统虚拟场景的线性逻辑,采用拓扑折叠技术构建了11维空间模型。当用户视角移动时,场景会基于分形算法自动生成新的几何结构,沙丘的轮廓线在观测过程中持续发生拓扑变换。这种设计理念源于量子物理的多世界诠释,每个观察角度都对应着独立的时空分支,使得每次截图捕捉的画面都具有唯一性。

场景中精心设计的"光之遗迹"装置,将全息投影与实体几何结构相结合。直径300米的环形镜面装置表面覆盖着纳米级的光栅结构,能根据用户位置动态调整衍射角度。当虚拟日光以42.8度角入射时,装置会投射出包含古文明符号的光密码,这些光影信息需要用户在移动中完成动态解码,将视觉体验转化为可交互的叙事行为。

神经沉浸系统:感知阈值的突破实验

项目团队与神经科学实验室合作开发的"Synaesthesia OS"系统,首次实现了视觉刺激与生理反馈的闭环链接。通过EEG信号实时分析技术,系统能捕捉用户在观赏场景时的神经兴奋模式,并动态调整场景中的光线振荡频率。当系统检测到用户进入专注状态时,会将光影变化频率调整至8-12Hz的α脑波区间,诱导出类似冥想状态的深度沉浸体验。

在色彩心理学应用层面,设计师创造了"情绪光谱"映射机制。场景主色调会根据用户的情感反馈实时渐变,愤怒情绪会触发赭红色沙尘暴的生成,而平静状态下则会出现青金石蓝的极光幕帘。这种双向交互机制使得每个用户的体验轨迹都成为独特的艺术创作过程。

技术美学范式:数字原生的艺术觉醒

幻沙秘境"的视觉语言标志着数字原生艺术的成熟。团队摒弃了传统CGI对现实世界的模仿,转而构建基于数学美学的视觉范式。沙丘的曲面函数导入了黎曼猜想中的非平凡零点分布模型,光影的渐变过渡应用了混沌理论中的奇异吸引子算法。这些底层算法的艺术化表达,使虚拟场景呈现出既违反物理规律又符合数理逻辑的独特美感。

在材质表现方面,研发了"超现实物质库",包含72种虚构材料的物理属性参数。半固态的光凝胶、具有负折射率的暗物质晶体、能存储光影记忆的量子沙等创新材质,共同构建出超越人类经验认知的物质世界。这些材质并非简单的视觉把戏,而是基于量子场论推导出的理论物质形态的数字重建。

虚拟纪元的启幕宣言

当首张预览截图中那束包含271种渐变色阶的极光穿透纳米级沙尘构成的星云时,我们看到的不仅是图形技术的突破,更是人类感知维度的一次拓展。"幻沙秘境"通过将数学、物理、神经科学转化为视觉符号,构建了数字时代的通感圣殿。这个项目的意义已超越单纯的视觉呈现,它标志着虚拟空间设计正式进入"感知工程"的新纪元,在这里,每个像素都是可解析的情感向量,每道光痕都是可编译的意识图谱。当技术最终与艺术在量子层面达成共振,人类终于创造出能承载集体潜意识的数字宇宙。