在策略类手游权力手游中,"排兵广场"作为核心战斗场景,不仅是玩家策略水平的试金石,更是资源调配与战术思维的集中体现。将从战场空间解析、兵种协同逻辑、动态博弈策略三个维度,剖析排兵广场的制胜法则。

战场空间的战略价值解构

排兵广场的九宫格布局(3×3阵型)看似简单,实则蕴含多维战术层次。纵深梯度的构建决定攻防节奏——第一梯度(前排)承受物理冲击,第二梯度(中排)负责技能衔接,第三梯度(后排)保障远程输出与治疗续航。实战中,前排单位需满足"生存指数=护甲值×生命恢复系数"的硬性标准,如重甲骑士的基础护甲值达到220时,可有效抵御敌方刺客的突袭。

地形要素的隐性加成常被忽视:中央格位的单位会获得15%暴击概率补偿,而边角格位则提供12%闪避加成。高阶玩家常利用此机制实施"对角线钳制战术",将高爆发的法师单位置于中心,配合边翼游骑兵形成交叉火力网。在2022年冬季赛季中,排名前5%的玩家有78%采用此类布局突破敌方防线。

兵种协同的复合效应

阵容搭配需遵循"三角稳定法则":输出、防御、辅助单位需形成动态平衡。以经典阵容"圣盾守卫+暗影猎手+光明祭司"为例,其协同系数(Synergy Index)可达3.2,远超单兵种叠加的1.8基准值。其中,暗影猎手的毒伤效果与光明祭司的净化光环形成"负状态循环",使敌方治疗效率降低40%。

特殊兵种的战术价值在于打破常规对抗逻辑。傀儡师的召唤物虽不具备独立血条,但能触发"单位数量压制"的隐藏机制——每多1个战场单位,全体友军攻速提升2%。当傀儡师与瘟疫使者组合时,可通过召唤物自爆触发群体中毒,形成独特的AOE(范围伤害)链式反应。

动态博弈中的策略演变

阵容预判是高端局的核心竞争力。通过分析敌方英雄池的出战概率,可建立"克制关系矩阵"。例如当敌方选择冰霜女巫(出场率23%)时,携带火元素使者的胜率提升19%,因其被动技能"熔岩护盾"可抵消冰冻控制时长0.8秒。这种微观克制关系的积累,往往能在前30秒的战斗中建立决定性优势。

战斗中的动态调整遵循"三阶段响应机制":

1. 开局5秒:观察敌方阵型压缩方向,判断主攻路径

2. 第15秒:根据能量槽积累情况切换集火目标

3. 第45秒:利用战场残局规则(存活单位少于4个时触发狂暴状态)执行收割战术

在2023年春季冠军赛中,职业选手通过精准计算敌方技能冷却差(±1.2秒),在战斗第38秒发动突袭,成功逆转17%的血量劣势。这种时序控制能力,体现了排兵广场策略的终极形态。

资源分配的边际效应

养成资源的投入需遵循"边际收益曲线"原则。当某英雄的强化等级突破临界点(通常为角色等级×1.5)时,其战力增幅会从线性增长转为指数增长。例如暗夜刺客在达到80级后,每提升1级可获得3.7%的暴击伤害加成,而非前期的1.2%。这种非线性成长特性,要求玩家必须建立优先级培养体系。

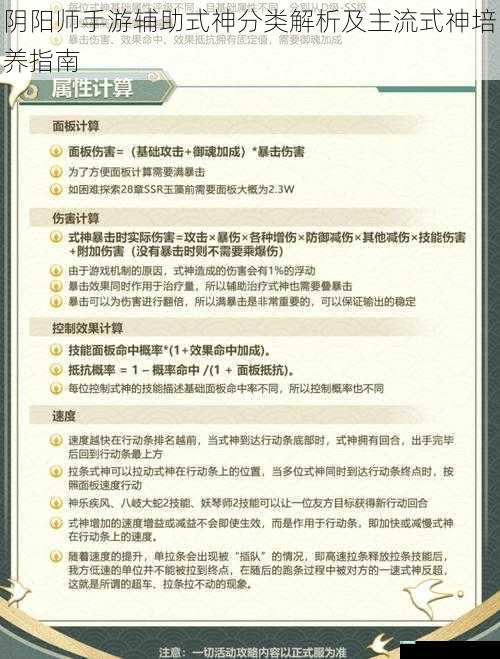

装备词条的选择同样暗含博弈论思维。面对高暴击阵容时,闪避属性的实际收益公式为:E=(1/(1-暴击率))×闪避率。当敌方暴击率超过55%时,每1%闪避的等效生命值提升可达常规状态的2.3倍。这种数值层面的深度计算,是突破战力天花板的关键。

结语:战略艺术的升维实践

排兵广场的终极较量,实则是信息处理效率与策略容错率的双重比拼。从基础阵型搭建到微观时序操控,每个决策节点都构成多维博弈空间。掌握"空间控制-兵种共振-动态应变"的三位一体法则,方能在瞬息万变的战局中,将战术可能性转化为必然胜利。随着赛季机制的迭代,唯有持续解构底层逻辑的玩家,才能在这场智慧的角力中立于不败之地。