作为光荣特库摩旗下最具影响力的动作游戏IP,真三国无双系列自2000年诞生以来,凭借"千人斩"的爽快战斗和鲜明的人物塑造,成功构建起独特的"无双美学"。然而2011年真三国无双6的推出,却在系列发展史上留下了极具争议的一笔——玩家社区对武将建模质量的大规模批评,折射出游戏工业化进程中艺术表达与技术实现之间的深层矛盾。

武将建模争议的核心表现

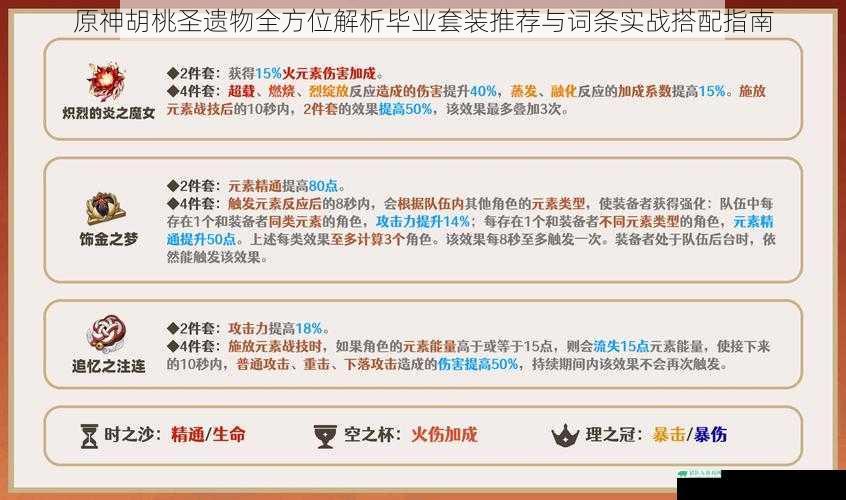

相较于前作,真三国无双6的武将建模呈现出肉眼可见的品质滑坡。以标志性角色赵云为例,其盔甲纹理的细节精度从PS2时代的256x256像素贴图提升至512x512后,反而暴露出多边形数量的不足。面部的法线贴图未能准确还原颧骨与下颌的立体结构,导致角色在近景特写时出现面部"扁平化"现象。更令玩家诟病的是,吕布、张飞等力量型角色的肌肉线条处理失当,肱二头肌与胸大肌的建模比例失调,使得原本充满压迫感的体型呈现出不自然的肿胀感。

武器系统的建模同样引发争议。青龙偃月刀、方天画戟等标志性武器的金属质感表现粗糙,高光反射参数设置不当导致刀刃部分出现不真实的"塑料感"。这种视觉降级在系列首度引入的"编年史模式"中尤为明显,大量重复使用的NPC模型与主角团形成强烈反差,甚至出现许褚与典韦体型数据完全相同的设计失误。

技术迭代期的适应性危机

从技术层面分析,真三国无双6的建模问题实质是游戏引擎迭代滞后的必然结果。本作采用的"真三国无双5"改进引擎,在应对PS3/Xbox 360平台的高清化需求时显得力不从心。开发团队为保持60帧的流畅战斗体验,将角色模型面数限制在8000-12000个三角面区间,这仅相当于同期最终幻想13主角建模面数的三分之一。材质压缩算法的不完善,更导致法线贴图在动态光影下的失真现象频发。

美术资源的分配策略加剧了这一问题。为配合新加入的"晋势力"故事线和70余名可操作角色,开发组采取"保量优先"的生产模式。据Omega Force内部访谈透露,单个武将的平均制作周期从系列传统的3周压缩至10天,部分次要角色的贴图绘制甚至直接复用前作素材。这种工业化流水线作业,与玩家对次世代画面表现的期待形成尖锐对立。

审美范式转移的认知错位

建模争议的背后,隐藏着更深层的审美理念冲突。制作团队试图通过"去华丽化"设计增强历史厚重感的初衷,在实践中演变为视觉表现力的倒退。周瑜的"鹤氅"改为素色布甲后,丧失了原本标志性的飘逸感;貂蝉的服饰简化导致其作为"四大美人"的视觉辨识度急剧下降。这种"写实化"改造未能建立起新的美学体系,反而消解了系列赖以成名的浪漫主义风格。

更值得关注的是东方审美元素的表达偏差。日本团队对中国传统甲胄的理解局限在"札甲至上"的刻板印象中,忽视了两当铠、明光铠等进阶形制的文化象征意义。张郃的"蝶翼甲"设计本欲突出其"灵动"特性,却因缺乏纹样考据沦为浮夸的视觉噪点。这些文化转译的失误,在社交媒体时代被中国玩家群体持续放大,最终演变为对开发诚意质疑。

对系列发展的警示价值

真三国无双6的建模争议为游戏工业化生产提供了重要镜鉴。当角色数量突破70人大关时,质量管控体系必须建立科学的优先级评估机制。开发日志显示,本作将有语音的NPC数量从30人扩充至50人,却未相应提升动作捕捉的精度标准,这种资源分配失衡直接导致关键角色表现力受损。

市场反馈数据更具说服力:游戏发售后三个月内,角色外观DLC的购买率较前作下降42%,"服装包"类内容的平均用户评分仅为2.3/5分。这证明当基础建模质量无法达标时,附加内容的商业价值将大幅缩水。光荣特库摩在后续真三国无双7中重启"特色化"设计路线,可视作对此次教训的积极回应。

技术美学重构的可能性

现代游戏引擎的发展为建模争议提供了新的解决思路。通过Substance Painter等PBR材质工具,可在有限面数下实现更真实的表面细节;基于ML的自动拓扑技术,则能有效提升资源复用效率。但技术升级不能替代艺术审美的进化,开发团队需要建立更系统的文化顾问体系,在历史考据与艺术夸张之间找到平衡点。

值得肯定的是,真三国无双系列在后续作品中展现出强大的自我革新能力。从真三国无双8的开放世界探索到真·三国无双 起源的视觉重构,系列始终在尝试突破技术限制与艺术表达的边界。或许正是第六代的争议性转型,为整个IP的进化注入了必要的反思基因。

真三国无双6的建模争议,本质是游戏艺术工业化进程中必经的阵痛。它警示开发者:在追求内容体量扩张的必须守住角色塑造的品质底线;在技术升级的浪潮中,更需要守护系列积淀的美学灵魂。唯有在"量"与"质"、"新"与"旧"之间找到动态平衡,才能真正实现文化IP的可持续发展。