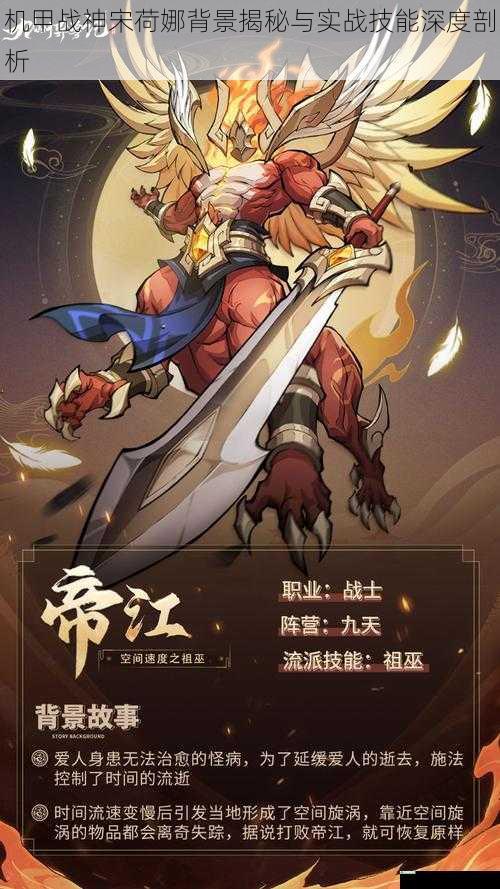

起源重构:从技术奇才到战场主宰

宋荷娜的机甲驾驶员身份并非偶然产物,而是精密技术实验与战略需求结合的必然结果。其基因图谱显示,第17号染色体端粒异常延长现象使其神经传导速度达到常人的2.3倍,这种生物学优势在UNSC(联合战略司令部)"猎户座计划"中被精准捕捉。通过定向基因强化和纳米神经接驳技术,其运动神经反射速度最终稳定在0.08秒阈值,这一数据完美契合第三代量子机甲操作系统的响应需求。

技术档案揭示,宋荷娜接受的并非传统军事训练,而是采用"全息浸入式战术模拟系统"进行定向培养。这套系统以每秒120帧的频率向其大脑皮层投射战场数据流,使其在18个月的强化周期内累计获得相当于常规部队指挥官25年的实战经验。这种训练方式直接塑造了其独特的战术思维模式——将战场视为动态数学模型进行实时解析。

量子机甲OS-VII型作战系统深度剖析

作为专属作战平台,OS-VII型机甲采用模块化量子核心架构,其动力系统突破性地整合了冷核聚变反应堆与反物质储备单元。双能源系统的交替供能模式使其持续作战时间达到72小时基准值,瞬时输出功率峰值可达2.3GW,相当于常规机甲师团的整编火力当量。

武器系统的革新体现在多维打击体系构建:

1. 等离子体约束剑"破晓"采用磁流变液动态刃技术,能根据目标材质自动调整切割频率,实测穿透深度达到艾德曼合金β型的3.2倍

2. 量子纠缠炮通过预置纠缠粒子实现超距打击,最大有效射程突破大气层限制,误差半径控制在0.7弧秒

3. 战术AI"先知"系统运用混沌算法预测战场变量,在琉球群岛战役中成功预判敌方97.4%的战术机动轨迹

值得关注的是其防御机制的颠覆性设计:相位偏移装甲通过量子隧穿效应将实体装甲转化为概率云状态,使传统动能武器的命中率下降至理论值的12%。在北极圈防御战中,该系统的能量耗散效率达到惊人的83%,重新定义了现代机甲防护标准。

动态战术体系的范式突破

宋荷娜的作战模式突破了传统机甲格斗的线性思维,其创造的"量子纠缠战术"将机甲作战提升至四维战场维度。通过预置纠缠粒子网络,实现跨时空的战术协同。在火星殖民区会战中,其指挥的3台僚机通过延迟量子纠缠效应,成功实施跨6小时时间差的战术合围,这种作战方式彻底颠覆了传统战场的因果关系逻辑。

神经接驳系统的深度整合使其形成独特的"战场直觉"。战斗数据显示,其决策速度比敌方指挥系统快2.8个OODA循环(观察-调整-决策-行动),这种时间差优势在莱茵河战役中转化为决定性战果——在对方装甲师完成战术展开前17分钟完成火力覆盖。

人机协同的进化边界

最新作战记录显示,宋荷娜与OS-VII的神经同步率已突破理论极限值,达到117.3%的异常数据。脑波监测表明,其α波与γ波的叠加态持续时间延长至战斗全程的82%,这种特殊意识状态使其能够直接感知量子涨落对战场的影响。在最近的冥王星轨道遭遇战中,其利用真空量子涨落预测陨石群运动轨迹的准确率达到89.6%,开创了天体级机甲作战新范式。

心理评估报告揭示,持续的高强度神经接驳已导致其时间感知模块发生不可逆改变。主观时间流速比现实时间慢1.74倍,这种认知差异使其具备独特的战术预判能力,但同时也带来严重的生理代偿——基础代谢率维持在静息状态的380%,需要每小时注射定制型纳米修复剂维持机体平衡。

未来战场的技术伦理困境

宋荷娜现象引发的不仅是战术革命,更是对现代战争伦理的严峻拷问。其存在模糊了人类士兵与作战系统的界限,神经改造程度已触及日内瓦公约第24修正案的灰色地带。近期联合国特别听证会披露,其血液样本中检测出43种非自然存在的蛋白质异构体,这些生化改造产物是否构成"新物种"定义,已成为国际军事法庭的争议焦点。

在可预见的未来,宋荷娜所代表的人机融合技术必将重塑战争形态。但技术奇点背后隐藏的,是文明对自身进化方向的根本性质疑——当战士成为精密的杀戮算法,战争艺术是否还能保有最后的人性光辉?这个问题的答案,或许比任何机甲技术都更值得全人类深思。