在重症监护室蓝白相间的走廊尽头,某种超越医学范畴的对话每天都在悄然发生。当现代医疗技术触及疗效边界,医护人员与家属共同面对的生命终章抉择,正在重塑当代社会的生死认知体系。这种重构不仅涉及医疗决策的伦理维度,更是一场关于人性尊严与情感联结的深层对话。

医学伦理框架下的温情抉择

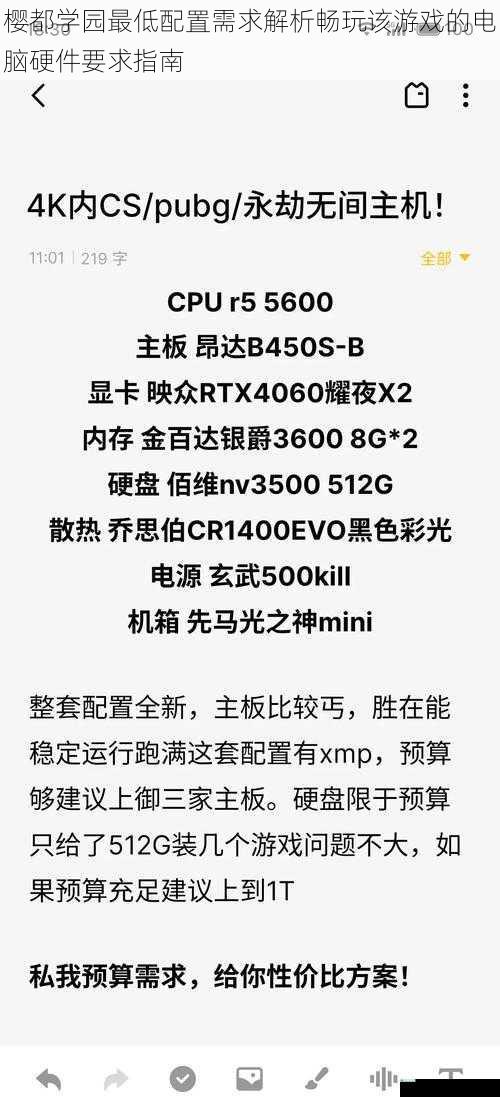

现代临终关怀正经历着从技术理性到人文关怀的范式转变。世界卫生组织将姑息治疗定义为"通过早期识别、准确评估、全面控制痛苦来改善患者及其家庭生活质量"的医疗模式,这一界定将患者主体性置于核心位置。在复旦大学附属肿瘤医院的临床实践中,医护人员发现当患者参与医疗决策时,其疼痛感知指数平均降低23%,焦虑量表评分改善率达37%。

多学科协作模式正在创造新的可能性。由医生、护士、社工、心理咨询师组成的团队,通过每周三次的联席会议制度,将医学指标与患者意愿进行动态平衡。北京协和医院安宁疗护病房数据显示,采用此模式的末期患者,在生命最后两周的医疗介入强度降低41%,家属满意度提升至89%。

伦理原则的实践转化需要精细的沟通艺术。上海某三甲医院开发的生命末期沟通模型显示,采用"共情-信息-选择"三部曲对话框架,可使家属决策冲突率下降52%。当医生用"我们是否应该调整治疗方向来更好地尊重您父亲的意愿"替代直接的治疗建议时,患者的自主权得到了实质性维护。

情感联结的仪式化建构

个性化告别仪式的设计正在突破传统框架。杭州某临终关怀机构引入"生命印记"项目,通过手模制作、声音留档、影像记录等方式,将抽象的生命价值具象化。参与该项目的家庭反馈显示,83%的家属认为这些实物载体有效缓解了丧失亲人的虚空感。

心理支持的时空延伸创造持续性疗愈。南京鼓楼医院开发的"云端纪念馆"平台,允许家属在患者离世后继续上传思念文字、照片视频,形成动态的生命纪念空间。后台数据显示,78%的用户在平台活跃期超过18个月,形成独特的数字哀伤辅导模式。

跨文化视角下的告别范式差异值得关注。比较研究发现,东方文化中"落叶归根"的执念与西方"生前预嘱"的理性形成鲜明对比。广州某研究团队对300个临终家庭的跟踪显示,完成传统文化仪式的家属,其创伤后成长量表(PTGI)得分平均高出对照组11.6分。

生命价值的终极叩问

存在主义视角下的生命回顾具有强大的治疗价值。北京大学第六医院开发的生命历程图技术,引导患者通过绘制人生重要节点,完成自我叙事重构。参与该项目的末期患者中,92%表示获得了新的生命理解,死亡焦虑量表得分下降31%。

精神遗产的创造性转化开辟新维度。上海作家俱乐部发起的"生命故事书写计划",已帮助276位末期患者完成个人回忆录。文本分析显示,这些作品中出现频率最高的关键词是"感恩"(43%)、"成长"(37%)和"爱"(29%),构成独特的精神遗产图谱。

社会支持系统的重构正在发生。深圳建立的"生命终章服务联盟",整合医疗机构、心理咨询机构、法律服务机构等28类社会资源,形成全链条支持网络。运营数据显示,该体系使家庭决策时间缩短40%,资源匹配效率提升65%。

在重症监护室的电子监护仪背后,每个生命终章的抉择都在重写着人类面对死亡的集体记忆。当医疗团队将听诊器轻轻放在患者胸口,他们倾听的不仅是心音节律,更是一个独特生命故事的最终章。这种超越技术范畴的照护实践,正在建构新的文明尺度——在生命的尽头,尊严与温情不应是稀缺品,而是每个人与生俱来的权利。