在末日环境中,旅馆作为临时避难所的安全性高度依赖物资储备。当库存告急时,组织外出搜寻成为生存必修课。基于危机生存学原理与实战经验,系统解析物资搜寻全流程操作规范,帮助幸存者将行动风险降至可控范围,实现资源获取效率最大化。

行动前战略筹备体系

1.1 物资需求分级制度

建立三级物资优先级评估模型:

此分级需结合避难所实时库存动态调整,例如在雨季需将防水胶带提升至A级。

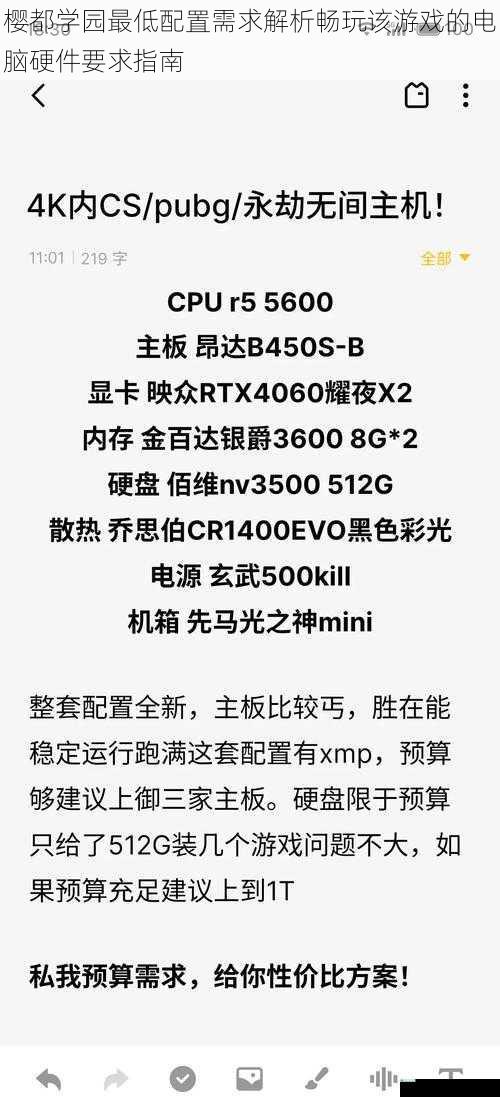

1.2 装备模块化配置

执行小组每人携带标准EDC(每日携带装备):

城市废墟搜索方法论

2.1 建筑结构风险评估

采用"3-2-1"法则快速判断建筑物安全性:

优先选择框架结构建筑(抗震等级≥7级),避开1990年前建造的砖混结构房屋。

2.2 物资定位技术

重点搜索区域效率排序:

1. 医院药房(β-内酰胺类药品保质期达8-10年)

2. 户外用品店(镁合金野营炉热效率比普通炉具高40%)

3. 汽车维修站(车载电瓶可改造为储能装置)

返程路径动态管理

3.1 反追踪技术应用

3.2 负重运输优化方案

突发事件应对协议

4.1 遭遇掠夺者处置流程

1. 立即启动"静默模式":关闭所有光源,利用建筑物阴影实施光学隐身

2. 释放声东击西装置:投掷加装延迟引信的烟雾罐(距离30米外引爆)

3. 执行撤退代码:用激光笔发射莫尔斯码「······」通知队友切换备用集合点

4.2 生化污染应急处理

实战案例分析:酒店西侧药店突袭行动

某幸存者小队执行药品搜寻任务时,发现目标建筑存在近期人类活动迹象。队长立即启动预案:

1. 派出侦察员用潜望镜(由矿泉水瓶+镜片改造)探查二楼窗户

2. 确认安全后采用"倒挂突入"战术:从相邻建筑天台架设绳桥,避开地面层潜在陷阱

3. 获取药品后实施"交叉掩护撤退":每名队员负责120°扇形警戒区,移动速度控制在0.5米/秒

4. 返程途中遭遇无人机侦察,迅速用铝箔毯构建电磁屏蔽区(信号衰减率达85%)

此次行动耗时2小时17分,药品获取量达23.5kg,全程零伤亡。

末日环境下的物资搜寻本质是风险与收益的精密博弈。幸存者需建立系统性思维:既要掌握撬棍破拆的微观技巧,也要具备区域资源分布的宏观认知。记住,最高效的搜寻不是找到最多物资,而是让整个团队活着带回物资。