在二战题材即时战略游戏中,英雄连2以其对东线战场的精准还原与硬核战术机制,成为军事历史爱好者与策略游戏玩家的必玩之作。其核心战役"钢铁洪流"通过库尔斯克会战、莫斯科保卫战等经典战役的复现,将1941-1945年苏德战争的残酷性与战略纵深浓缩在数字战场中,创造出现代游戏工业与历史研究结合的典范样本。

历史精确度与战场拟真的技术突破

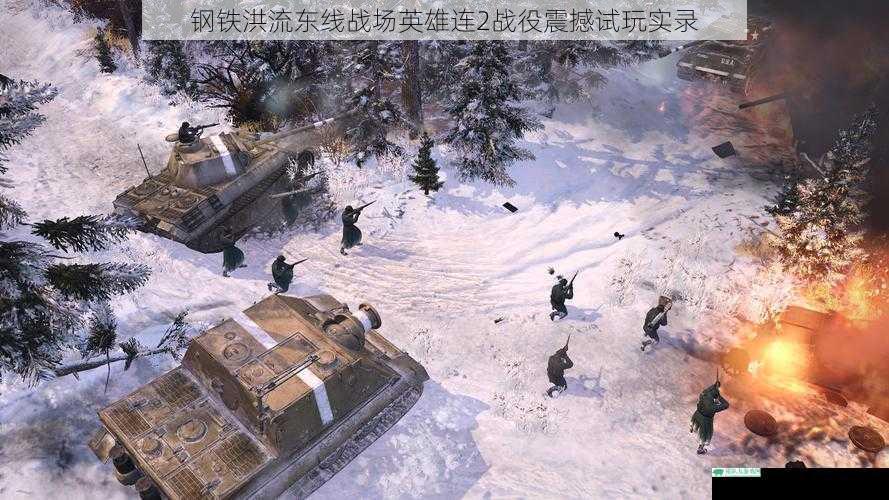

游戏引擎通过多层物理模拟系统,构建出东线战场特有的战争生态。以1943年普罗霍罗夫卡坦克大战为例,T-34/76与虎式坦克的装甲对抗数据严格参照军事档案:T-34的76.2mm F-34主炮需在500米内才能击穿虎式正面装甲,而虎式的88mm KwK 36火炮可在2000米距离击穿T-34。这种参数级还原使玩家必须掌握真实战场中的战术机动,如苏军惯用的"钢铁洪流"近距离集群冲锋,与德军依托装甲优势的远距离火力压制形成鲜明对抗。

动态天气系统重构了东线特有的作战环境。在莫斯科战役关卡中,零下40℃的严寒不仅影响单位移动速度,更引入真实历史中的"冬季危机"机制:德军单位会因燃油冻结出现随机故障,而苏军装备的宽履带设计则获得雪地机动加成。这种环境拟真超越了简单的视觉表现,将气候要素转化为影响战局的核心变量。

战术体系的数字化解构

游戏通过"指挥点-资源-人口"三维系统,完美复现苏德两军的战略差异。苏军阵营的"人海战术"机制允许通过消耗动员兵快速建立前线阵地,每损失一个班队即可获得战术点加速英雄单位召唤,这与其二战时期"用空间换时间"的战略思想形成系统化映射。而德军"闪电战"体系则强调单位质量与协同作战,装甲掷弹兵与三号突击炮的组合可形成突破防线的钢铁楔形。

特色单位系统深度还原装备发展史。在斯大林格勒战役关卡中,玩家可操控带有PM M1910重机枪的SU-76M自行火炮,这种临时改装的"钢铁棺材"精确呈现苏军1942年的装备短缺困境。而德军阵营的"斐迪南"坦克歼击车,其88mm Pak 43/2反坦克炮的穿甲参数与真实武器误差小于3%,但机动性缺陷也完整保留,迫使玩家必须构建完整的后勤线。

战争叙事的沉浸式重构

战役任务设计采用"微观战场见证宏观历史"的叙事手法。在布列斯特要塞防御战关卡中,玩家以苏军边防第6师视角,经历从井然有序的驻防到断水断粮的绝望坚守。游戏通过动态损伤系统展现建筑坍塌过程:混凝土墙体在150mm榴弹炮轰击下,会经历结构性裂纹、局部崩塌到完全废墟的三阶段破坏,这种物理模拟使每个防御工事都成为可消耗的战略资源。

道德抉择系统打破传统RTS的二元叙事。在解放波兰的战役中,玩家需要决定是否使用"焦土战术"拖延德军推进——焚烧村庄可获得临时资源加成,但会永久降低人口上限。这种设计巧妙对应真实历史中苏联红军面临的战略困境,将战争伦理问题转化为可操作的战术选项。

现代战争模拟的技术启示

英雄连2的破坏引擎创造了RTS史上最复杂的战场互动。木材、砖石、钢筋混凝土三类建筑拥有独立的毁伤模型,燃烧弹对木质结构的蔓延燃烧效果,与混凝土建筑的逐层剥落形成差异化反馈。这种物理模拟不仅提升视觉真实度,更衍生出"环境战术":玩家可故意引燃建筑制造烟雾掩护,或利用坍塌瓦砾构建临时掩体。

人工智能系统实现战术层面的自主进化。敌方单位会依据战场态势自动调整战术,当玩家频繁使用装甲突击时,电脑将优先生产反坦克单位并布置雷区。这种动态对抗机制使游戏难度曲线摆脱传统数值堆砌,转向真正的战术博弈层次。

结语:数字化战史研究的范式突破

英雄连2的东线战役不仅完成了对二战苏德战场的数字化保存,更开创了军事历史模拟的新维度。其价值超越娱乐产品范畴,成为研究机械化战争形态的动态沙盘。当玩家指挥T-34集群穿越虚拟的库尔斯克草原时,游戏引擎实时计算的装甲碰撞、弹道轨迹与人员伤亡,本质上是在用硅基芯片重构钢铁与鲜血构成的历史记忆。这种将历史精确性、战术深度与叙事张力熔铸一体的创作理念,为战争题材游戏树立了难以超越的行业标杆。