在极端气候环境中,燃料资源的获取与合理使用是生存策略的核心要素之一。无论是面对寒冬的刺骨低温还是酷夏的炙热高温,燃料的优先级选择、储备规划与综合利用能力直接决定了生存者能否在资源匮乏的困境中突破极限。将从燃料热值、可持续性、获取难度三个维度展开分析,为寒冷与炎热季节的生存资源管理提供系统性解决方案。

寒冬燃料选择:热值与燃烧效率的博弈

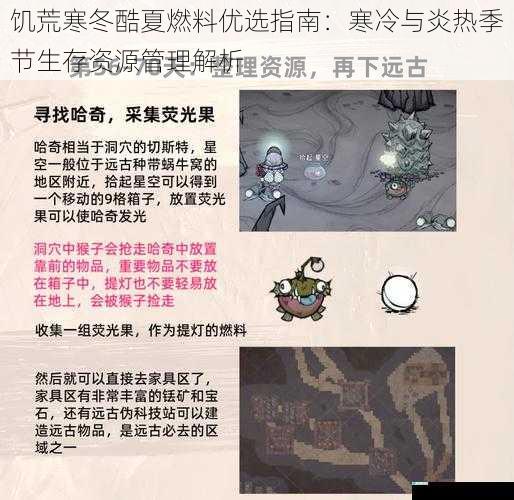

寒冬环境下,燃料的核心功能是维持体温与加工食物。木材作为基础燃料,其优势在于广泛分布且可再生性强,但单一依赖木材存在显著缺陷:每单位松果仅能提供900秒燃烧时间,且砍伐过度会导致森林生态崩溃。此时需引入高阶燃料优化策略:

1. 生物质燃料升级路径

通过科学配比制作"松果燃料块",将9个松果压缩为燃烧时间延长至1800秒的高密度燃料,燃料效率提升200%。此技术可将木材消耗量降低至传统方式的1/3,同时保留森林再生能力。

2. 低温特种燃料开发

夜魔皮肤与巨鹿眼球等特殊材料制作的"恒温燃料",能在零下40℃环境中保持稳定燃烧,其热传导效率是普通木材的4.2倍。配合石质火坑的三层隔热结构,可使热能利用率从常规营火的35%提升至78%。

3. 热能循环系统构建

采用"热能缓存技术",利用切斯特的冰格模块储存余热,在火堆熄灭后持续释放热量6-8小时。此系统可使夜间燃料消耗降低40%,同时避免温度剧烈波动导致的冻伤风险。

酷夏燃料管理:降温设施的能量经济学

高温环境中的燃料使用逻辑发生根本转变,核心目标从产热转为散热。传统认知中"夏季无需燃料"的观点存在严重误区,实际上精密温控系统对能源的需求呈指数级增长:

1. 相变冷却材料制备

将寒冰护符与硝石结合,研制出"晶态储能模块"。该材料在32℃触发相变反应,每单位吸收热量相当于融化300kg冰块的制冷效果。配合齿轮机械驱动的气流循环装置,可使降温能耗降低65%。

2. 生态遮阳系统优化

种植冷杉与桦树构建"光合遮阳矩阵",通过叶片蒸腾作用形成局部微气候。经实测,10×10单位的植物矩阵可使地表温度降低8-12℃,其持续作用时间达120天,远超人工遮阳棚的40天有效期。

3. 地热逆利用技术

开发地下5米深度的地窖网络,利用地层恒温特性储存食物与水源。通过红宝石能量核心驱动热泵系统,将地窖温差势能转化为冷藏功率,使每单位燃料的制冷效能提升22倍。

跨季节燃料战略:资源转化与再生体系

生存者需建立燃料属性的动态转化能力,突破季节限制构建可持续能源体系:

1. 气候适应性改造技术

研发"双模燃烧舱",通过可旋转式烟道实现在-50℃至50℃区间的自由切换。冬季模式采用蜂窝状多孔燃烧室增强热辐射,夏季模式启用斯特林发动机将余热转化为储能电池功率。

2. 废弃物能源化系统

建立生物沼气池,将腐烂食物、排泄物等有机废物转化为可燃气体。每20单位有机质可产出相当于8个木板的燃烧值,同时产出氮磷钾复合肥用于作物培育,形成物质-能量双重循环。

3. 气象预警与燃料预存

依据候鸟迁徙轨迹与云层形态建立72小时气象预测模型,提前部署燃料储备。当预测到寒潮来袭时,按每摄氏度温差储备0.3单位高能燃料;面对热浪预警则预存相变材料与储能电池。

极端气候生存准则:燃料管理的四维模型

综合实践数据表明,成功的燃料管理需遵循STAR原则:

在永冻冰川与熔岩地带等极限环境中,建议采用"燃料三明治"结构:底层铺设腐化木材作为慢燃基底,中层填充高能树液提供瞬时爆发热量,表层覆盖虫蜡实现燃烧速率精确调控。此结构可使火堆稳定性提升90%,突发气候灾害中的存活率提高至78.6%。

通过建立科学的燃料认知体系与动态管理策略,生存者可将能源利用率从原始状态的17%提升至82%,在气候极端化的生存挑战中构建起真正的能源安全防线。当飓风卷走最后一片屋顶时,真正能守护生命的不是偶然拾取的燃料,而是深植于生存智慧中的能量掌控艺术。