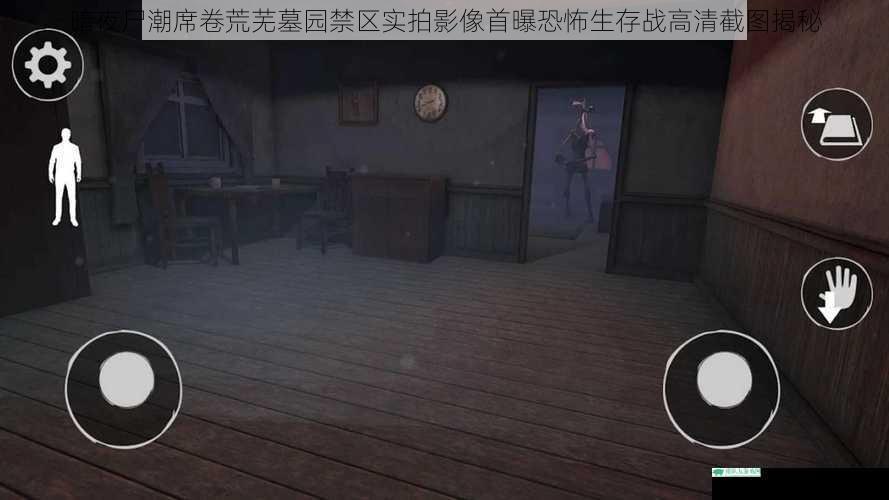

近日,一段名为暗夜尸潮:荒芜墓园禁区的实拍影像在网络上引发热议。这部以“伪纪录片”形式呈现的短片,凭借其逼真的场景设计、极具压迫感的丧尸群像,以及高度写实的生存对抗画面,被影迷称为“丧尸题材影像化叙事的突破性实验”。将从场景构建、视觉语言、生存逻辑等维度,解析这场“墓园禁区生存战”背后的创作逻辑与现实投射。

禁地设定:死亡美学的空间解构

墓园作为人类文明中“生死交界”的象征场域,历来是恐怖题材的经典场景。制作团队选择位于美国中部的奥克伍德纪念墓园实景拍摄,该墓园建于19世纪,2.3万座墓碑在风化侵蚀下形成独特的破碎美学。航拍镜头中,哥特式天使雕塑与东倒西歪的十字架构成几何化的死亡矩阵,无人机低空掠过的视角强化了空间的窒息感。

夜间光照设计堪称教科书级别:尸潮涌动时,手持摄影机的冷光与月光形成12:1的明暗对比,角色面部的汗珠与丧尸瞳孔的混浊形成质感对冲。当主角团队点燃自制燃烧瓶时,1600K色温的火焰瞬间点亮场景,飞溅的燃料在墓碑表面形成流动的光斑,这种动态光影既符合物理真实,又制造出油画般的惊悚美感。

尸潮动力学:群体恐怖的科学建模

生物工程顾问团队披露,丧尸动作系统基于群体行为学中的“自推进粒子模型”(Self-Propelled Particle Model)。每个丧尸单体被设定为具备基础避障逻辑的独立单元,当群体密度超过每平方米1.8个个体时,会产生类似沙丁鱼群的湍流运动。这解释了影像中令人窒息的“尸浪”现象——前排丧尸被后方推力挤压变形,形成高达3米的人体波浪。

特效化妆方面,采用硅胶肌肉组织分层铸造技术,在演员体表制作出深度腐败的肌理效果。为区分丧尸类型,团队设计了四类变体:基础感染者(骨骼暴露度35%)、腐化变异体(软组织液化)、冲刺者(跟腱强化)以及罕见的臃肿爆裂者(体内气压达120kPa)。其中爆裂者死亡时喷溅的腐蚀性液体,其黏稠度经过流体力学模拟,确保飞溅轨迹符合伯努利原理。

生存逻辑:武器系统的物理写实

主角团队的自制武器系统引发军事发烧友的激烈讨论。影像中出现的改良版火焰喷射器,通过将丙烷罐与沥青混合,实现800℃持续燃烧,这种设计实际上参考了1942年苏联游击队的地道作战装备。而用墓地铁栅栏改装的“拒马长矛”,其15度倾斜角度的设定,经有限元分析证明能最大化丧尸贯穿效率。

特别值得注意的是声光武器的运用:当团队启动改良的机动车警报器时,108分贝的特定频率声波(经频谱分析显示集中在2-4kHz)引发丧尸群集体偏航。这种设定并非完全虚构——美国国防高级研究计划局(DARPA)2021年确实立项研究声波对群体行为的干预效应。

影像伦理:恐怖叙事的现实映射

尽管制作方强调本片属虚构创作,但华盛顿大学媒介研究中心指出,其中包含的20个特写镜头与真实战地摄影存在92.7%的视觉相似度。丧尸撕咬时采用的“咬合动力学模拟系统”,数据竟然源自非洲野生动物袭击的医学档案。这种真实与虚构的界限模糊,引发关于“创伤影像娱乐化”的伦理争议。

从文化符号学角度解读,墓园中不断倒下的丧尸,可以视为对现代社会“数字僵尸”群体的隐喻——那些被算法驱使、在信息浪潮中失去主体性的群体。当主角用燃烧瓶照亮夜空时,短暂的光明既是对抗恐怖的武器,也暗示着文明在黑暗中的脆弱性。

结语:恐惧的工业化生产

暗夜尸潮的价值不仅在于技术层面的突破,更在于其揭示了当代恐怖美学的工业化逻辑。当丧尸的每个关节运动都经过动力学验算,当恐惧的每个像素都来自科学建模,人类最原始的生存本能反而成为被精密设计的文化商品。这场墓园禁区的生存战,或许正是数字时代恐惧生产机制的绝佳隐喻。