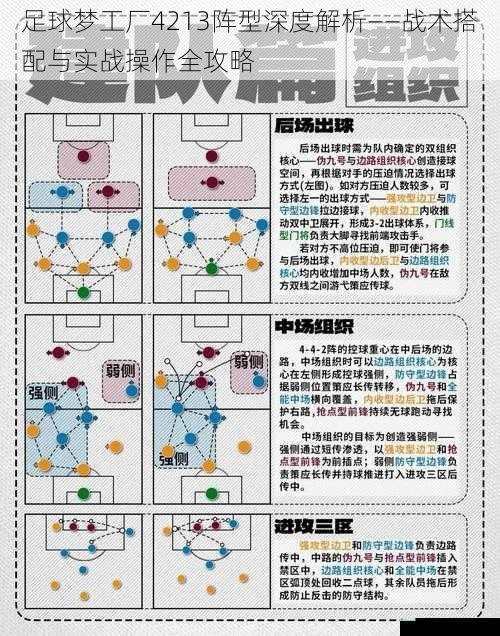

在现代足球战术体系中,4213阵型凭借其攻防平衡性与战术延展性,成为近年来职业球队与足球模拟游戏的经典选择。该阵型通过双后腰构建防守屏障,前腰串联攻防轴线,三前锋形成立体进攻网络,既能应对高强度压迫,又能实现快速转换进攻。将从战术架构、球员适配、实战策略三个维度展开深度剖析。

战术架构:攻防转换的中枢神经

4213阵型的核心架构由4-2-1-3的数字序列构成:四后卫体系提供基础防线稳定性,双后腰形成纵向拦截层,单前腰承担进攻枢纽功能,三前锋组成前场压迫三角。这种布局在防守时形成"4-2-3"的弹性防守网,进攻时则能快速切换为"2-3-5"的压上形态。

防守端采用分层拦截机制,双后腰需具备互补特性:拖后型后腰负责区域覆盖与防线保护,扫荡型后腰实施前压逼抢。当边后卫插上助攻时,同侧后腰需下沉至伪中卫位置,形成三中卫体系弥补宽度空缺。前腰在此阶段需回撤至中场线,与双后腰构成三角联防。

进攻组织强调"双轴驱动":纵向轴线以前腰为核心,通过肋部渗透与直塞球发动攻势;横向轴线由边锋内切与边后卫套边形成双重冲击。典型进攻路径包括:边锋吸引防守后横传后插上的边后卫,或前腰直塞穿透对方双中卫结合部。

球员适配:功能特化的角色定位

中锋需兼具支点与终结能力,理想模板应具备背身持球、头球争顶、禁区嗅觉三大特质。在阵地战中作为前场支点串联进攻,反击时充当箭头实施冲击。建议配备具有9号半属性的全能前锋,如具备回撤策应能力的现代中锋。

边锋选择需根据战术侧重差异化配置:逆足边锋强化内切射门威胁,顺足边锋侧重传中质量。左侧建议使用右脚选手实施内切,与右侧顺足边锋形成战术互补。跑动范围应覆盖边路走廊,具备从边线到肋部的无球穿插能力。

前腰作为战术大脑,必须具备高强度下的决策能力与传球精度。理想模板应具备每90分钟12公里以上的跑动距离,传球成功率85%以上,关键传球3次以上的数据表现。防守时需及时回撤填补中场空当,形成4-3-3的中场站位。

双后腰组合需形成功能互补:拖后组织核心(Regista)负责节奏控制与长传调度,抢球机器(Ball Winner)实施高位压迫与反抢。建议采用左脚+右脚的组合增强出球角度,防守站位保持10-15米纵向间距以覆盖不同防守区域。

实战策略:动态调整的胜负手

面对4-2-3-1阵型时,应重点打击其边后卫与后腰结合部。通过边锋内收吸引防守,诱导对方边后卫失位,由己方边后卫实施套边传中。同时前腰需加强对位压制,限制对方前腰组织作用。

遭遇3-5-2体系时,采取边路爆破战术:利用三前锋的人数优势实施边路2v1,当对方翼卫前压时,通过边锋与边后卫的配合制造传中机会。此时中锋应重点攻击三中卫体系的结合区域,前腰伺机插入禁区形成多点包抄。

比赛末段领先情况下,可通过双重调整巩固优势:将前腰位置后撤改为三中场,边锋换为防守型边前卫,形成4-5-1防守阵型。同时开启"收缩防守"与"拖延时间"战术指令,利用中锋作为前场支点消耗比赛时间。

需要特别注意的是,4213阵型对球员体能分配要求严苛。建议在60-70分钟时段进行针对性换人:优先更换跑动距离最大的边锋与前腰,保持前场压迫强度。若对方加强中路防守,可启用影锋替换中锋,改为无锋阵实施地面渗透。

4213阵型的精髓在于动态平衡中的战术突变能力。通过双后腰的防守兜底、前腰的创造力释放、三前锋的立体冲击,构建出攻守兼备的战术体系。教练需根据球员数据库特点进行微调,在阵地战攻坚与快速反击模式间灵活切换,方能最大限度发挥该阵型的战术价值。在足球梦工厂的虚拟战场中,掌握这套战术体系将成为制胜联赛与杯赛的关键密钥。