近日,安徽卫视全民健身类综艺向前冲因参与报名需提交身份证、联系方式等个人信息引发公众热议。节目组虽公开回应"已建立严密保护机制",但舆论场中关于娱乐节目个人信息收集边界、数据安全防护能力的讨论持续发酵。这场争议折射出数字经济时代下,娱乐产业创新与公民隐私权保护之间的深层矛盾。

实名认证机制的争议焦点

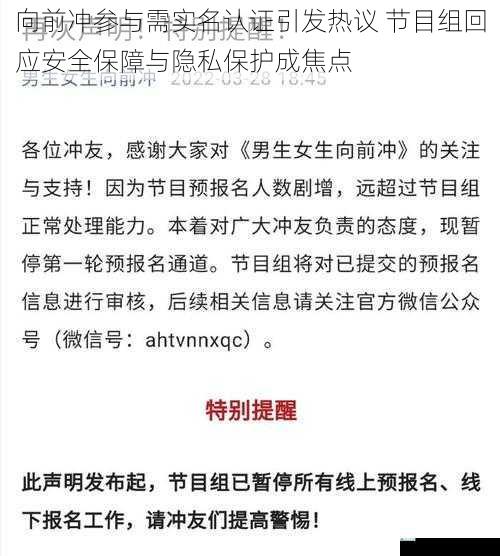

向前冲节目组要求参与者通过官方小程序提交姓名、身份证号、联系方式等敏感信息,作为报名参赛的必要条件。此规定立即引发公众对信息安全的担忧,微博话题#向前冲报名要身份证#阅读量突破1.2亿次,知乎相关讨论帖获得超过3000条回复。

反对者主要聚焦三个方面:一是节目组作为非官方机构收集身份证号的必要性存疑;二是往季节目曾出现参赛者受伤的情况,公众质疑安全保障与信息收集是否存在逻辑关联;三是数据泄露风险,网友列举多起娱乐行业数据泄露案例,指出"即便加密也难以杜绝内部人员违规操作"。

支持方则认为实名制可有效防止恶意报名,确保参赛者具备完全民事行为能力。部分法律从业者指出,根据个人信息保护法第十三条,为订立合同所必需的个人信息处理具有合法性基础,但强调必须遵循最小必要原则。

节目组回应的专业性质疑

面对舆情,节目组于8月15日发布声明,提出三重保护机制:采用银行级数据加密技术、设置30天数据留存期限、引入第三方安全机构监督。然而网络安全专家指出,声明存在多处技术模糊:

1. 加密标准未明确:AES-256与RSA-2048等不同加密方式的安全等级差异显著;

2. 数据留存期限设定缺乏依据:个人信息保护法未规定具体留存时限,但要求"实现处理目的后及时删除";

3. 第三方机构资质存疑:未公布具体机构名称及认证标准,监督有效性难以验证。

更值得关注的是,节目组收集的身份证信息与参赛者安全之间的逻辑链条尚未充分建立。体育法专家指出,参赛者安全主要依赖场地设施、医疗保障等实体防护措施,与身份认证不存在必然关联。

行业惯例与法律框架的碰撞

此次事件暴露出娱乐行业个人信息处理规范的混乱现状。据不完全统计,2023年省级卫视播出的竞技类综艺中,76%存在过度收集个人信息现象,常见问题包括:

1. 收集范围超出必要限度(如要求提供学历、职业等无关信息)

2. 隐私政策存在霸王条款(如"默认同意信息用于商业推广")

3. 数据删除机制形同虚设(多数节目未明确留存期限)

个人信息保护法第五十六条规定个人信息处理影响评估应包含"对个人权益的影响及安全风险",但多数制作方未能落实。某综艺导演坦言:"评估报告需要专业法律和技术团队支持,制作周期和成本压力下往往流于形式。

构建娱乐产业数据治理新范式

破解当前困局需要多方协同创新。首先应建立分级分类管理制度,根据节目类型设定信息收集权限:如体能竞技类可收集基础健康数据,但需严格限制使用范围;益智类节目原则上不应收集生物识别信息。

技术层面可探索"数据最小化"解决方案。某科技公司开发的匿名参赛系统,通过区块链技术实现身份验证与信息脱敏,在保证参赛者真实性的同时避免原始数据收集,此类创新值得行业借鉴。

监管体系需细化执行标准。建议网信部门牵头制定文娱节目个人信息处理规范,明确不同场景下的数据收集边界、存储期限及审计要求。同时建立行业黑名单制度,对违规企业实施联合惩戒。

安全与发展并重的未来图景

向前冲事件本质上是数字经济时代安全与发展矛盾的缩影。随着人脸识别、AI合成等技术在综艺制作中的普及,数据安全风险将持续升级。但因此否定技术创新并不可取,关键在于建立风险可控的发展路径。

北京师范大学数字法治研究中心建议采用"监管沙盒"机制:在特定区域或节目中进行数据安全创新试点,如测试零知识证明技术在参赛者身份核验中的应用,监管部门全程参与风险评估,成熟后推广至全行业。

节目制作方应转变"数据饥渴"思维,从用户体验角度重构服务流程。江苏卫视最强大脑开发的无感认证系统,通过对接公安数据库接口实现实时核验,既满足参赛资格审核需求,又避免本地化存储风险,这种"可用不可见"的模式为行业提供了新思路。

这场由向前冲引发的讨论,终将推动中国娱乐产业建立更完善的数据治理体系。当技术创新与隐私保护形成良性互动,我们期待的不仅是更安全的娱乐体验,更是数字时代公民权利保障机制的实质性进步。