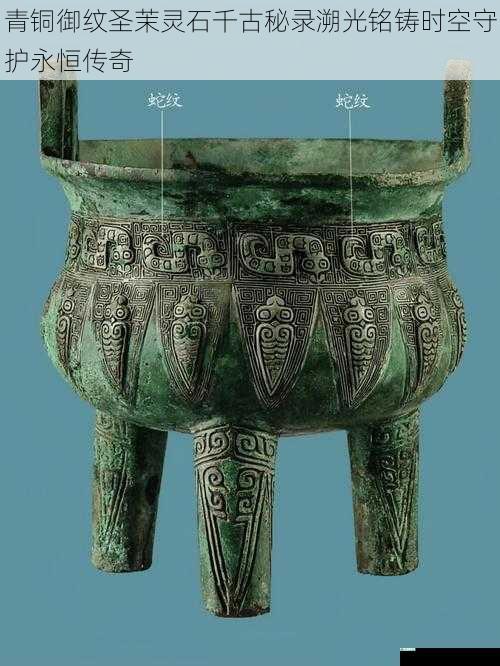

在陕西历史博物馆的青铜器展厅中,一件西周中期的青铜簋静静陈列。器身环绕的夔龙纹饰与底部铸造的铭文,在幽暗的展柜灯光下流转着神秘光泽。这件看似普通的礼器,正是解读中国古代"青铜御纹圣茉灵石"文明密码的关键载体。通过现代科技与考古研究的结合,我们得以重新审视青铜器承载的不仅是实用功能,更是一个文明对时空秩序的哲学思考与物质化表达。

青铜铸造中的时空观具象化

商周青铜器的铸造过程堪称人类最早的精密制造工艺。在郑州商城遗址发现的铸铜作坊中,考古学家复原出完整的"陶范铸造法"工序链:从模件预制、范型组合到合金配比,每个环节都体现着对时空秩序的精准把控。青铜匠人将数学概念融入铸造工艺,器物的壁厚误差控制在0.5毫米以内,三足鼎的支点平衡误差不超过0.3度,这种精准度在缺乏现代测量工具的古代堪称奇迹。

器物表面的饕餮纹、云雷纹等纹饰系统,本质上是对宇宙秩序的符号化表达。三星堆遗址出土的青铜神树,九枝分层的结构暗合"九天"概念,枝头的太阳神鸟与底座的地龙造型构成天地对应的空间结构。这种纹饰系统通过视觉语言构建起多维的时空坐标系,使青铜器成为沟通天地的仪式媒介。

铭文铸造技术则实现了时间维度的延展。西周青铜器上的"子子孙孙永宝用"铭文,通过文字的永恒性对抗时间的流逝。北京保利博物馆藏的遂公盉,器内铸有98字铭文,利用青铜的物理稳定性,将历史事件凝固为可触摸的时间胶囊。

灵石崇拜的物质文明转化

灵石崇拜可追溯至红山文化的玉器时代。内蒙古牛河梁遗址出土的C形玉龙,其选材标准严格遵循"首德次符"原则,特定的矿物晶体结构被视为具有通灵属性。这种对石质材料的圣化选择,在青铜时代演变为对合金材料的特殊认知。

青铜合金的配方本身就是灵石崇拜的科技转化。通过检测殷墟青铜器成分可知,当时已掌握铜锡铅三元合金的配比规律。其中锡含量的控制尤为关键:礼器含锡量普遍在15-20%之间,既能保证铸造流动性,又能呈现金黄光泽,这种材料特性被赋予"聚天地精华"的象征意义。

铸造过程中的仪式行为强化了材料的圣化属性。湖北盘龙城遗址发现的铸铜遗存显示,工匠在浇铸前会举行燎祭仪式,将朱砂、玉屑等材料投入熔炉。这种物质转化过程被理解为将自然界的精魄熔铸于器物之中。

千古秘录的现代解码

X射线荧光光谱仪揭示出青铜器表面不可见的物质信息。对上海博物馆藏的大克鼎进行元素分析,发现其耳部含有异常高的金元素,这种局部富集现象可能是刻意为之的宗教表达。中子成像技术则穿透锈层,显示出器物内部隐藏的加强筋结构,印证了考工记"六分其金而锡居一"的记载。

数字全息技术为纹饰研究开辟了新维度。通过对中国国家博物馆的四羊方尊进行三维建模,学者发现器身纹饰存在精确的数学规律:主体纹饰单元间距符合斐波那契数列,旋转对称角度精确到21.8度,这些数据与古代天文观测存在潜在关联。

铭文破译工程正在重塑历史认知。清华大学藏的战国竹简与青铜器铭文互证,修正了史记关于"共和行政"的记载误差。利用人工智能辅助的铭文比对系统,已成功匹配出37件离散青铜器的组器关系,重构了西周贵族的礼器体系。

在二里头遗址的考古现场,最新的地层探测显示,青铜作坊区与祭祀区存在明确的空间对应关系。这种物质遗存与精神信仰的共生结构,印证了中国古代"器以藏礼"的文明特质。当现代光束扫描过青铜器表面的御纹,那些曾经被视作装饰的曲线,正在解码出先民对时空本质的深刻理解。这种跨越三千年的文明对话证明,真正的永恒不在于物质的存续,而在于文化基因的持续再生能力。